师道立,人道兴,则风俗厚;

贤才昌,治化理而天下平矣。

——明 湛若水《赠掌教钱君归姑苏序》

为庆祝第40个教师节,深度挖掘研究院具有

心有大我、至诚报国的理想信念

言为士则、行为世范的道德情操

启智润心、因材施教的育人智慧

勤学笃行、求是创新的躬耕态度

乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心

胸怀天下、以文化人的弘道追求

大教育家精神的先进模范,使中青年教师在成为新时代高校铸魂育人工作“筑梦者”的道路上学有榜样、干有方向、行有力量,我们推出“教育家精神在前沿”人物事迹专访,今天我们走进山东大学前沿交叉科学青岛研究院梁作堂教授,一同探寻他的科研领域。

梁作堂,山东大学讲席教授,博士生导师,粒子物理与粒子辐照教育部重点实验室主任。国际自旋物理委员会(International Spin Physics Committee)委员,《中国科学》编委会成员、《Nuclear Science and Techniques》编委会成员,中国物理学会监事会成员。2005年获国家杰出青年科学基金;2009年获聘长江学者特聘教授;第十、十一、十二届中国物理学会常务理事;第六届、七届国务院学位委员会学科评议组成员;教育部教学指导委员会物理专业组成员(2012-2017);第十一届山东物理学会理事长。

一、 勤学笃行,求是创新,躬耕源头活水来

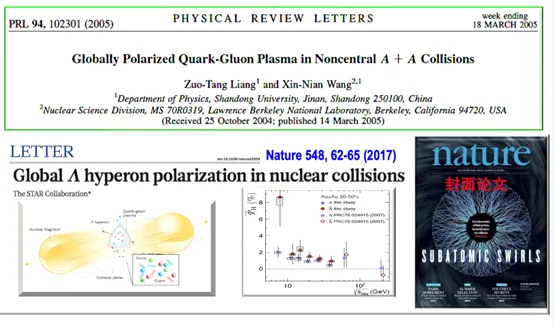

梁作堂于1980年9月至1987年7月,在山东大学物理系连续攻读并获得学士和硕士学位,毕业后留校任教。1991年1月赴德国柏林自由大学学习并于1994年2月获得理论物理专业博士学位。始终坚定以好学笃行为桨,以求实创新做帆,泛舟于“粒子物理与核物理”这片浩瀚海洋。他的主要研究方向为粒子物理理论,在高能反应意外自旋效应的起源与核子结构的研究中,早期就与合作者揭示出自旋轨道耦合与高能反应意外自旋效应的关系,发展了量子色动力学(QCD)描写核子结构和碎裂函数的理论框架,揭示高能反应单自旋不对称与超子极化的关系,曾被同行称为“Zuo-Tang模型”;2005年与合作者王新年教授原创性地提出了夸克胶子等离子体(QGP)整体极化效应。十二年后,理论预言相继被系列大型国际合作实验所证实。比如,2017年美国布鲁克海文国家实验室STAR实验首次证实了QGP整体极化效应,并将实验结果在Nature作为封面文章发表,得到国内外同行迅速积极响应;2023年关于矢量介子整体极化的实验结果再次在Nature发表,为QCD相变和QGP性质的研究开辟了新途径。

梁作堂教授主持和完成国家自然科学基金重点项目、重大项目课题等十余项;发表本领域科研论文100余篇;参加国际和全国学术会议百余次,举办国际学术会议及国内学术会议数十次,并多次在Quark Matter, Spin Physics 等国际学术会议做大会特邀报告。2016年,被授予“全国优秀科技工作者”荣誉称号。

在梁作堂教授的学术生涯中,无论是青年时期苦读专研,还是回国后深耕建设,他从未改变过对物理领域的真挚热爱和求实创新的学术追求,而所有这些都离不开脚踏实地的工作态度。只要不出差或有其他工作安排,夜晚来临,梁老师办公室的灯总是亮着,风雨无阻,节假日不休。梁作堂教授窗口那抹莹亮的灯光,时刻照亮着学生们步履匆匆的脚步,更激励着同样在办公室奋发拼搏的年轻学者们。每天,梁作堂教授踏着严谨的时间节点,边思考边步行往返家与办公室之间,看似单调的两点一线,却被学校门口保安的一句“梁教授好”,一句不经意得搭讪“晚上又去加班啊”,日子又变得兴趣昂扬。

二、学有所成,至诚报国,弘道不懈树新风

上世纪九十年代,梁作堂留学海外,呼吸异国空气,徜徉故土明月,心中始终牵挂着祖国的科技教育事业,时刻铭记报效祖国家园,推动国家科技发展。自1997年1月回国以来,梁作堂教授任职于山东大学物理学院,曾担任物理学院副院长、院长,威海校区空间科学与物理学院首任院长,规划设计前沿交叉科学青岛研究院并担任首任院长,为山东大学物理学科的高质量内涵式发展兢兢业业、做出卓越的贡献。目前担任粒子物理与粒子辐照教育部重点实验室主任,为山东大学粒子物理与原子核物理学科带头人,带动山东大学粒子物理学科实现跨越式发展。

赓续师门报国传统,继承山大爱国基因。当建设山大的接力棒交接到梁作堂教授手中;一代代山大人埋头建设的故事始终回响在他的耳畔,热忱报国献身科研的热血始终涌动在他的全身。他将一生所学与国家需求相连,将一生所爱绑定山东大学。在前人工作的基础上以及梁作堂教授带领团队的努力下,2007年山东大学粒子物理与原子核物理获批国家重点学科;2011年粒子物理与粒子辐照教育部重点实验室正式立项建设,2020年顺利通过首次评估;2013年山东大学物理学科评估位居全国第九位,2022年物理学科获评A-学科。在梁作堂教授的大力推动及持续努力下,开创形成了前沿交叉科学青岛研究院(青岛)、物理学院(济南)、空间科学与物理学院(威海)一校三地物理学科的协同发展,特色发展的新格局。

前沿交叉科学青岛研究院粒子物理与原子核物理研究团队由创院初始的25人,短短数年迅速壮大到48人,其中入选国家级人才4人、国家级青年人才15人,进入山大杰出人才体系的总计30人,占比62.5%。形成了以粒子物理与核物理基础研究为中心,粒子大数据处理、粒子探测等技术研发为支撑,注重粒子与物质相互作用、粒子与空间辐射探测等应用研究的新局面,在强相互作用自旋物理、软件技术研发、气体探测器研制等方面形成了鲜明的特色及发展优势,成为国内粒子物理理论研究和实验研究的核心力量,在国际上形成良好的学术影响力。

三、 乐教爱生,言为士则,道德情操惠杏坛

自觉探索教育规律、坚守教育本真价值。山大求学时期,老师一句“最优秀的学生才能当老师”,结下了梁作堂与教育事业的不解之缘,也在他心中种下了学好知识、传授知识的育人萌芽。任教职工作以来,梁作堂教授始终以热忱、正直、坚毅的品格,以敏锐、深刻、高远的智慧,创新育人实践,为培育“适应并造福未来社会的人”鞠躬尽瘁,为实现“自由而全面发展的人”上下求索。始终处在本科生教育第一线,担任《量子力学》、《分析力学》、《粒子物理导论》等主讲教师,课堂上风趣幽默的语言、生动活泼教学培养了一批又一批优秀的毕业生,对物理学的热爱感染了一代又一代山大物理人;在物理学院多年担任本科生教学指导委员会主任,并担任教育部教学指导委员会成员,积极参与学校 “泰山学堂”的设计,开启山东大学理科拔尖人才培养计划,搬迁青岛校区后,更是带领前沿交叉科学青岛研究院团队克服困难,在青岛校区获批设置物理学专业前沿交叉创新实验班,开启物理学前沿交叉创新拔尖人才新阶段。实验班创立三年来,梁作堂教授亲自参与制定培养方案以及实验班的教学安排等各个环节,形成了全员学业导师制,知名教授主讲、优秀教师分班辅导以及全员参与科研训练等系列创新培育模式,深受学生高度评价。

梁作堂教授坚持启智润心、因材施教,教学相长的教学风格,在担当学生“点灯人”的过程中,贴心学生生活,同时时刻关注学生实际需求及成长。他坚持亲自带领团队尽心钻研,主持多项研究生前沿讲座以及其它选修课程的教学工作,累计指导硕博研究生三十多人,还担任本科生学业导师,指导学生科研项目,为培养学科的青春力量不断作出贡献,为此,2020年梁作堂被评为“山东大学优秀教师”,并荣获“宝钢优秀教师奖”。

四、学术交流,养扬浩然,促进前沿再发展

人们常说, “交流是学术的生命线”, “交流逼近学术真理,交流促进学术创新,交流凝聚学术同行,交流规范学术行为”。梁作堂教授非常重视学术交流,早在1987年,就作为研究生协助导师谢去病教授组织主办了“山东多粒子产生国际研讨会”,在国内乃至国际上产生了深远影响。之后,2000年举办两岸中高能物理学术研讨会,2002年举办国内首次相对论重离子碰撞物理理论讲习班与研讨会。

近年来,更是借助青岛、威海的地理优势,使山东大学俨然成为了粒子物理与原子核物理学术交流的基地。例如2024年将近17个本学科国际、国内学术会议已经或将要在青岛举行。这些学术交流活动的举办,对良好学术交流氛围的营造乃至学术领域学风建设都起到了良好的助推作用,从而也带动了整个领域学术交流活动规范化地开展。

梁作堂教授也鼓励团队成员及学生们要走出去,参与高水平学术交流,并以身作则,多次应邀参加国际及国内重要学术会议并做大会报告。2006年就应邀在第18届国际“夸克物质大会”(Quark Matter 2006)上做大会报告,专门介绍“Global polarization”的理论工作,而目前自旋极化效应更是被国际夸克物质大会列为大会报告和分会研讨的常规重要专题之一;2014年应邀在国际自旋物理大会上做关于核子三维结构的综述报告;2021年国际自旋物理大会首次将重离子碰撞自旋极化列为大会报告主题之一,邀请梁作堂教授做该大会报告,并自2022年起担任国际自旋物理委员会成员;2023年第25届国际自旋物理大会首次把重离子碰撞自旋极化列为独立的分会,梁作堂教授担任大会召集人主持报告,率领山东大学代表团成功申请并获得下一届大会(SPIN2025)的主办权。2025年适逢“自旋”发现100周年之际,第26届国际自旋物理大会将在青岛召开,必将为世界更加全面地了解山东大学提供新舞台。梁作堂教授领导自旋物理团队也将会在国际舞台上更加大放异彩,彰显出中国的科技自强和文化自信的大国魄力。

躬耕笃行,扎根粒子领域不断上下求索,创新引领学科前行,是梁作堂教授对学术的不懈追求;无私育禾,尽心尽力关心学生未来发展,竭力指导青年人才,是梁作堂教授教育事业一以贯之的目标。继承代代师者优良传统,助力加快建设教育强国、科技强国、人才强国,勇担中华民族伟大复兴的历史使命,继承发扬大教育家精神,前沿教师一直在路上。