近日,相对论重离子对撞机(RHIC)上的STAR国际合作组,测量到夸克-胶子等离子体不同演化阶段的重要温度信息。实验结果于2025年10月14日发表在《自然-通讯》上[Nature Communications 16, 9098 (2025)],题为《Temperature Measurement of Quark-Gluon Plasma at Different Stages》。该工作由山东大学、华南师范大学和美国肯特州立大学等单位组成的联合研究团队主导完成。山东大学前沿交叉科学青岛研究院粒子科学技术研究中心杨驰教授、王桢博士、王晓凤博士是该合作组论文的主要作者(Principal Authors)。山东大学课题组与华南师范大学叶早晨教授、杨帅研究员课题组分别独立完成了该成果的物理分析工作,并在交叉检验后给出了最终结果。

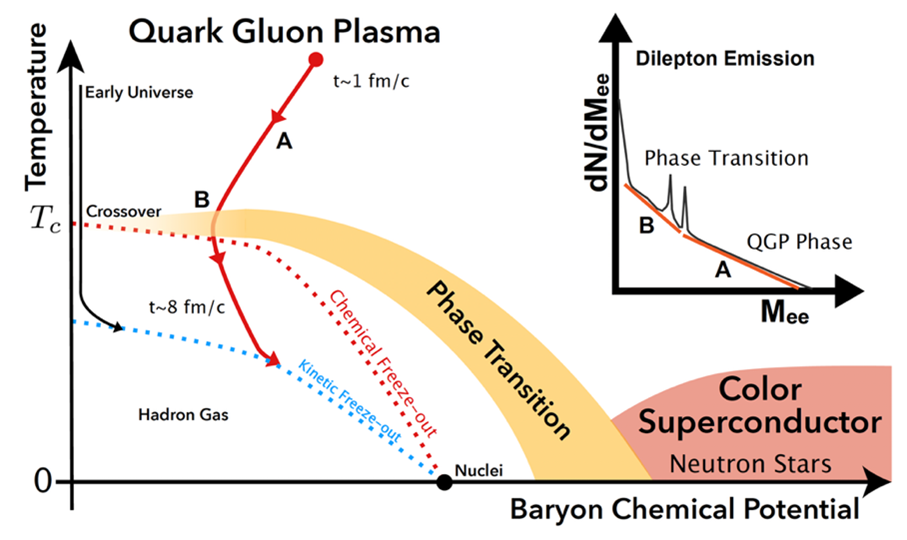

两个重离子(如金核)以接近光速的速度对撞,会创造出一种极高温和高能量密度的环境,从而使构成质子和中子的基本单元—夸克和胶子解禁闭,产生一种叫做夸克-胶子等离子体(Quark-Gluon Plasma,QGP)的新物态。这种特殊的物质形态被认为存在于大爆炸后的早期宇宙,研究其特性是高能核物理领域的重要物理目标。实验上直接测量QGP温度这一关键热力学参数的手段十分有限。通过末态强子谱和直生光子等提取的温度会受到强相互作用及蓝移效应的影响。通过测量正负电子对的不变质量,可不受上述效应的干扰直接提取温度。

图1 QCD相图与正负电子对产生的示意图

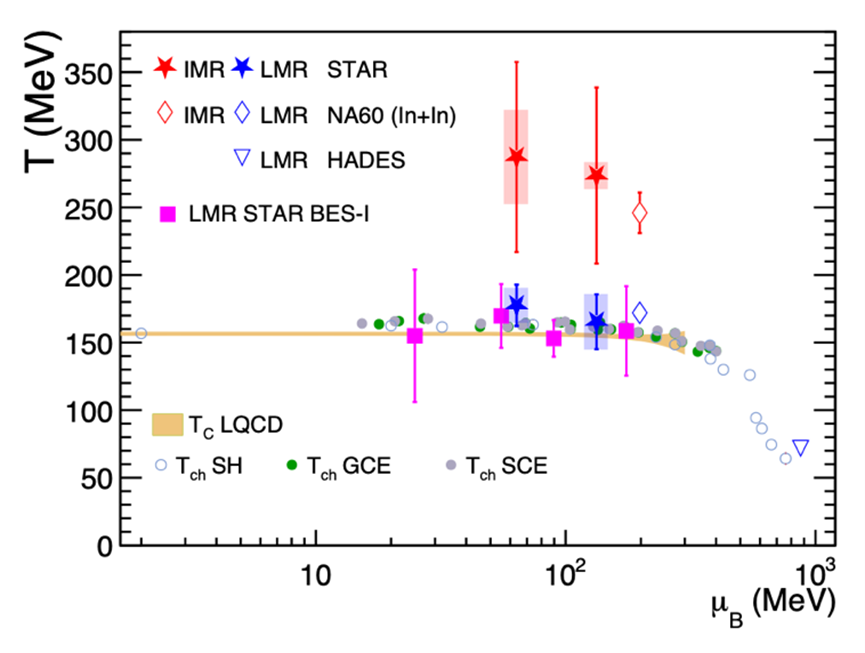

研究团队基于RHIC能量扫描二期计划中采集的54.4GeV和27GeV金核-金核碰撞数据,测量了热辐射产生以及ρ介子衰变产生的正负电子对的不变质量,实现了QGP不同演化阶段温度的直接测量。实验结果显示,QGP早期的温度可达太阳核心温度的22万倍(约3.3万亿度),并随着费米尺度的时间演化逐渐降温。有趣的是,不同能量下测量到的后期温度都相近,并与发生相变的预期温度一致。这些测量与发现为核物质相变研究提供了重要的实验依据。

图2 测量的温度与重子化学势的依赖关系

值得一提的是,STAR中国组于2010年主导研制完成的飞行时间探测器(TOF)开启了STAR上正负电子对的测量。在RHIC上,约每10000次重离子碰撞产生1个正负电子对信号。测量对本底估计和统计量均有很高的要求。相关分析技术历经了研究团队十余年的潜心打磨与持续优化。该研究是王桢博士学位论文的重要组成部分,也是其博士后阶段研究的主要内容。

近年来,山东大学STAR实验团队在通过双轻子和光子等电磁探针研究夸克物质特性、揭示原子核结构、探索自旋干涉和量子纠缠等奇特现象上取得了一系列成果[PHYSICAL REVIEW LETTERS 127, 052302 (2021),Science Advances 9, eabq3903 (2023),PHYSICAL REVIEW C 107, L061901 (2023),PHYSICAL REVIEW C 111, 014909 (2025)]。包括本研究在内的这一系列工作得到了国家自然科学基金委员会、科技部、教育部和山东省自然科学基金委员会的资助。

相关链接:

STAR Collaboration. Temperature measurement of Quark-Gluon plasma at different stages. Nature Communications 16, 9098 (2025).

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63216-5