近日,山东大学空间科学研究院陈耀教授团队在土星射电辐射研究方面取得新进展,研究成果以"Particle-in-Cell Simulation on Mode Conversion of Saturn's 20 kHz Narrowband Radio Emission"为题,发表于期刊Journal of Geophysical Research: Planets。山东大学前沿交叉科学青岛研究院空间天文物理融合研究中心博士生慕洲帆为第一作者,陈耀教授为通讯作者。

与太阳类似,太阳系中几乎所有具有全球内禀磁场的行星,如地球、土星、木星、天王星、海王星等,均被确认为射电辐射源。对这些天体射电辐射的性质和机理开展比较研究,有助于揭示宇宙中更为普遍的射电辐射机理。十余年来,陈耀教授带领团队长期致力于太阳系天体射电辐射的理论与探测研究,取得了一系列成果,包括发现太阳射电II型暴频谱结构的“隆起”和“断谱”特征、基于自主数据识别出米波射电“珠状条链”新型频谱结构、以及提出由电子回旋脉泽不稳定性驱动的新型等离子体辐射机制等。

为进一步探索天体射电辐射的普遍机制,团队近年来启动了针对土星射电辐射的数值模拟研究。土星射电信号主要分为两类:一类是伴随极光活动的千米波辐射,频率范围在数kHz至约1 MHz之间;另一类为频率位于5 kHz与20 kHz附近的万米波窄带辐射。团队先是针对土星千米波辐射开展粒子模拟研究,发现在高能电子占总电子密度约20%的条件下,传统的回旋脉泽不稳定性模型难以有效激发可逃逸的X模辐射,而更易激发一种无法直接逃逸的“相对论模式”(R模)。这一结果揭示了传统辐射机制与Cassini探测器实地观测数据之间可能存在的显著矛盾(Ning et al. 2023)。

与千米波辐射不同,土星窄带辐射通常产生于等离子体密度陡变区域。早在20世纪80年代,英国学者Jones就提出,行星窄带辐射可能来源于密度梯度所引起的Z-O模转换过程。根据冷等离子体波模理论,Z模与O模频率相近,其中Z模属于非逃逸波模、而O模为可逃逸的射电辐射信号。该理论设想,高能电子首先激发Z模,随后Z模在密度梯度区域中传播时波数发生变化,并在特定位置反射,进而于“Ellis窗口”附近转换为O模辐射,最终被远距离探测器接收。该过程已被广泛用于解释在地球、木星、土星等行星磁层中观测到的窄带辐射(或非热连续谱辐射)现象。以往研究大多基于冷等离子体流体近似,但少有针对该设想的波模转换与辐射效率的定量计算,也未能充分考虑波模转换过程中可能存在的动理学效应。

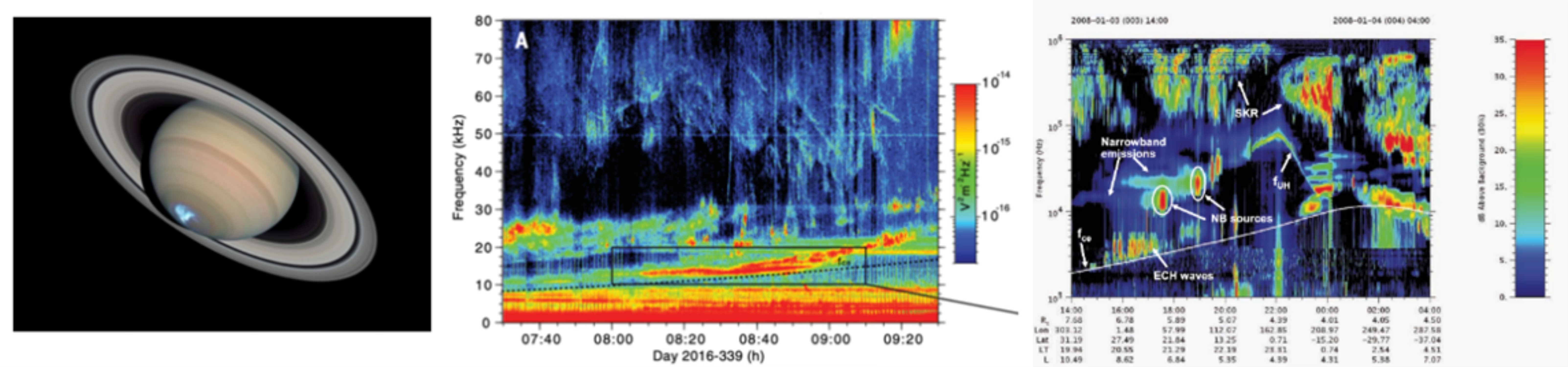

图1左图:哈勃太空望远镜拍摄的土星极光照片(图片来源:NASA, ESA, J. Clarke and Z. Levay)。中图:Cassini观测到的土星千米波辐射(Lamy et al. 2018)。右图:2008年4月1日Cassini-RPWS穿越土星20 kHz窄带辐射源区时的频谱图(Ye et al. 2009)。

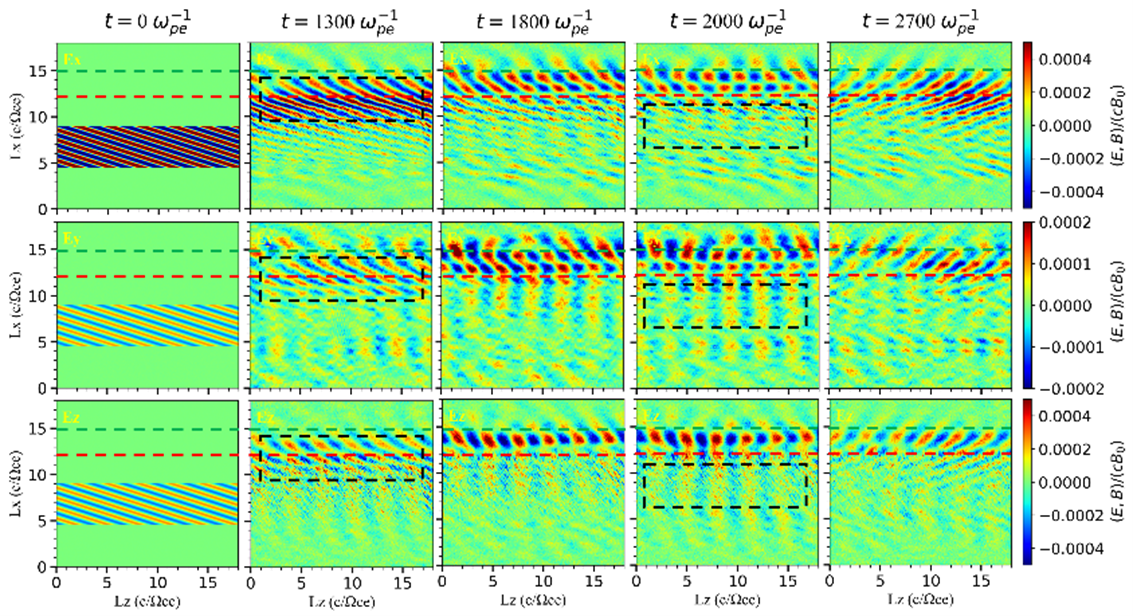

本工作采用全动理论粒子模拟(PIC)方法,首次模拟了Z模在密度梯度区域中从传播、反射到最终转换为O模辐射的完整动理学过程。团队使用美国洛斯阿拉莫斯国家实验室开发的Vector-PIC开源代码,构建了与Cassini卫星观测相符的土星磁层边界层密度梯度模型,通过泵浦波方法在均匀区域注入Z模波,模拟了Z模在梯度区的传播及其波模转换过程。模拟共使用了84亿宏粒子,总模拟时长达4000个等离子体振荡周期。

模拟表明,在典型土星磁层条件下,Z模在密度梯度区传播时,其轨迹类似光线在不均匀介质中的弯折。当Z模传播至Ellis窗口附近时,可有效转换为沿磁场方向传播的O模辐射。通过分析电磁场各分量的时空演化特征,成功识别出Z模与O模的波动信号,进而估算得到Z模到O模的能量转换效率为10%–20%。该效率远高于传统等离子体辐射过程中的非线性波模耦合效率(通常低于10⁻⁴)。

图2:波模转换过程中电场分量(Ex, Ey, Ez)在五个典型时刻的分布。从左至右分别为:初始泵浦Z模、Z模在密度梯度中传播、Z模在反射区反射、O模开始出现、转换之后阶段。红、绿线分别标记转换区与反射区,黑色虚线框为能量计算区域

基于动理论粒子模拟方法,本工作完整揭示了土星磁层空间中的Z-O波模转换的物理过程,定量分析了相应波模转换效率,为理解土星等太阳系行星窄带辐射现象提供了重要参考。

本工作得到国家自然科学基金和山东省自然科学基金等项目资助。两篇论文链接如下:

Ning, H., Chen, Y., Li, C., Ye, S., Kuznetsov, A., & Wu, S. (2023). Excitation of extraordinary modes inside the source of Saturn’s kilometric radiation. Astronomy & Astrophysics, 678, A94. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347149

Mu, Z., Chen, Y., Li, T., Ni, S., Zhang, Z., & Ning, H. (2025). Particle in cell simulation on mode conversion of Saturn’s 20 kHz narrowband radio emission. Journal of Geophysical Research: Planets, 130, e2024JE008899. https://doi.org/10.1029/2024JE008899