近日,山东大学CMS实验团队通过测量质子-铅核碰撞中Λ超子沿束流方向的局域极化,探索了强相互作用小系统中自旋极化效应的来源。该研究成果以“Observation of Λ hyperon local polarization in pPb collisions at 8.16 TeV”为题于9月23日发表在《物理评论快报》上(PRL 135 (2025) 132301)。山东大学前沿交叉科学青岛研究院粒子科学技术研究中心博士研究生李辰艳、张金龙教授和陈震宇教授为该论文的主要作者(Principal Authors),主导完成了这一物理分析。

重离子碰撞中的超子极化效应由山东大学梁作堂教授与王新年教授于2005年提出,并于2017年得到RHIC-STAR国际合作组的实验证实,开辟了重离子碰撞自旋物理的新方向。近年来,强相互作用小系统如质子-质子及质子-核碰撞中观测到类似核-核碰撞中的集体性效应,为探索夸克胶子等离子体的形成条件提供了新手段。在小系统中是否能够观测到超子的自旋极化效应成为关键问题。

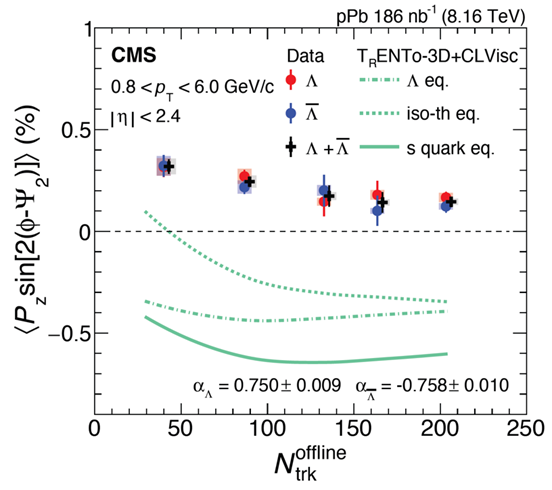

山东大学CMS实验团队利用高统计量质子-铅核碰撞数据,观测到了Λ超子沿束流方向相对于二阶事例平面的局域极化(如图)。该极化信号随带电粒子多重数降低而增大,测量结果与基于局域涡旋的流体力学理论模型计算结果符号相反,对现有的重离子碰撞超子自旋极化理论框架提出了挑战。这些实验结果为理解夸克物质自旋极化机制提供了全新的线索。

质子-铅核碰撞中Λ超子沿束流方向局域极化信号与事例多重数的关系

CMS国际合作组是依托于欧洲核子研究中心大型强子对撞机的大型国际合作实验组,包含50多个国家和地区超过240个研究单位的5500多名科研和技术人员。本研究工作得到了科技部重点研发项目课题以及国家自然科学基金项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1103/6ywq-gm61