结合学校大力弘扬教育家精神和科学家精神之际,研究院深度挖掘具有:

心有大我、至诚报国的理想信念

言为士则、行为世范的道德情操

启智润心、因材施教的育人智慧

勤学笃行、求是创新的躬耕态度

乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心

胸怀天下、以文化人的弘道追求

大教育家精神的先进模范,使中青年教师在成为新时代高校铸魂育人工作“筑梦者”的道路上学有榜样、干有方向、行有力量,我们陆续推出“教育家精神在前沿”系列人物事迹专访。今天我们走进山东大学前沿交叉科学青岛研究院徐庆华教授,一同探寻他的求学、科研与从教生涯。

徐庆华,山东大学前沿交叉科学青岛研究院教授、博士生导师,国家级领军人才。国家基金委首届优秀青年基金及山东省杰出青年基金获得者。研究方向为中高能核物理,主要从事核子自旋结构、重离子碰撞自旋效应的实验研究,以及先进粒子探测器研制。目前担任RHIC-STAR国际实验组副发言人。主导完成RHIC上Lambda超子自旋转移的实验测量,通过W玻色子的自旋不对称发现轻味海夸克自旋分布存在味道对称破缺,高质量完成STAR时间投影室升级iTPC丝室研制。先后主持国家基金委面上项目、重点国际合作项目,以及科技部重点研发计划课题等科研项目,任中国高能物理学会及核物理学会理事。2023年,入选国家高层次人才计划。

徐庆华博士答辩时与导师梁作堂教授合影

1994年,徐庆华高考后因为志愿调剂与物理“意外结缘”。彼时,他未曾想过,这个看似偶然的选择,竟成为一生追寻科学真理的起点。

进入物理领域,逐步接触物理学各门课程,理论力学、电动力学、热力学等,他很快被物理的“简洁之美”震撼——麦克斯韦方程组以寥寥数式统摄电磁学全貌,科学史上库仑、法拉第的探索历程,让他领悟到“物理图像与数学工具缺一不可”。从青岛大学到山东大学,从本科生到推免研究生,他逐渐明确方向:“理论物理看似高深,实则是万物运行的根基” ,选取粒子物理为自己的研究方向。

研究生阶段他在梁作堂老师指导下,进行粒子物理理论研究,并选取高能反应强子化过程中的自旋效应为研究生课题,该课题和当时刚开始运行的极化质子-质子对撞机RHIC紧密结合。2002年,在山大举办的一次RHIC物理国际暑期学校,顶尖学者的报告让他对核子自旋结构研究的国际前沿有了更多了解,也让他认识到:“实验与理论必须相互印证。”

毕业留校工作后,他被老师推荐赴美做博士后进一步深造,加入劳伦斯伯克利国家实验室,投身全球首台极化质子对撞机RHIC的物理研究,尝试转型实验物理。从“理论派”到“实验新手”,他突破语言关,恶补计算机编程、数据分析工具,在一步步坚持中克服压力,完成科研转型蜕变。“当你熬过第一年,做出成果时,那种正反馈会让你坚信:努力坚持,终有回报。”

一、科研征途:在粒子对撞中探寻世界本质

“自旋是粒子的重要内禀属性。”徐庆华教授的研究聚焦粒子物理的前沿科学问题—强相互作用中的自旋物理。电子自旋1/2、光子自旋1,这些量子化的数值看似简单,却暗藏宇宙运行的深层规律:费米子与玻色子的统计差异、泡利不相容原理的奥秘,乃至医学中的核磁共振,皆源于此。

徐庆华教授在劳伦斯伯克利实验室做博士后

徐庆华教授在劳伦斯伯克利实验室做博士后在美期间,他加入RHIC-STAR实验组,提出并主导质子对撞中超子自旋转移的物理分析,研究奇异夸克对核子自旋的贡献。和理论研究的大胆假设不同,实验研究必须一丝不苟、小心验证。他的理论研究背景,使他有更清晰的物理图像。2008年回国后,他积极引进人才,拓展研究方向,加入STAR国际合作,聚焦自旋物理,建立起中高能核物理实验团队。团队目前包括10名青年骨干,其中国家级人才7名。徐庆华带领团队深入参与国际合作,并取得系列研究成果。徐庆华于2023年受邀担任STAR实验组的副发言人,参与合作组核心管理,这是国内学者首次在美国大型对撞机实验担任该职务。RHIC-STAR是美国相对论重离子对撞机RHIC上的大型国际合作组,由来自14个国家和地区75个单位的700多位科研人员组成,国内共有14个科研单位参与。

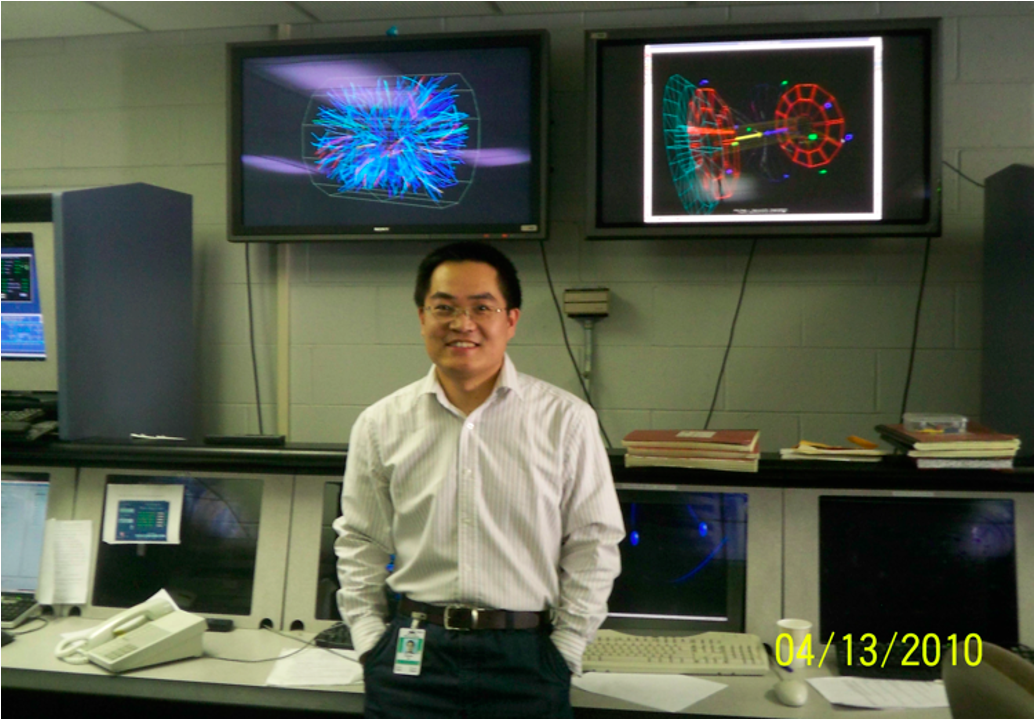

徐庆华到布鲁克海文实验室参与STAR运行值班

二、育人初心:让科研火种代代相传

“教学是双向的成长。”自2003年留校任教,徐庆华始终深耕教学一线。他主讲的《量子力学》、《电动力学》以“物理图像优先”为特色,鼓励学生“提问比答案更重要”。泰山学堂的课堂上,他与学生碰撞思维火花;实验室里,他培养出10余名博士生,多人毕业后留在中高能核物理领域继续科研工作,有的入选国家级人才计划,成为本领域的青年骨干。

徐庆华教授与学生开组会

回首执教20年,徐庆华最欣慰的是学生的成长。指导的博士生张金龙在美国做博士后研究后回国入选国家级青年人才,曾经课堂上的泰山学堂本科生李夏卿加入团队并入选国家海外优青,共同指导的博士生李璇在美国的国家实验室任研究员。他感慨:“现在的学生训练更系统更全面,依托我们的国际化科研平台,能无缝衔接国际前沿。”徐庆华笑言:“如今的学生比我当年更适应国际前沿,这是时代的进步。” 面对国际局势变化,徐教授坦言签证限制和技术壁垒对合作有一定影响,但团队仍克服困难,积极参与国际合作,保持在科学研究的国际最前沿。在粒子探测器的研制上,他坚定表示:“唯有自主创新,才能打破封锁。”目前,团队正积极参与推进我国电子-离子对撞机探测器预研,致力于在粒子物理领域发出“中国声音”。

三、对话徐庆华教授: 科研需要“钝感力”

Q:对年轻科研者的建议?

“科研像跑马拉松,要耐得住寂寞,坐得住“冷板凳”。坚守探寻物质奥秘的初心,选准方向,勇于创新。科研上既要有对新‘idea’的敏感性也要在研究过程中保持一定的‘钝感力’—不受短期挫折影响,始终专注长远目标。”

Q:如何平衡理论与实验?

“理论是指南针,实验是试金石、也是新发现的起点。我的团队始终与理论组紧密合作,从验证idea到破解实验谜题,这种互动让科研充满生命力。”

Q:家庭对您的影响?

“父亲也是一名教师,潜移默化中让我认同‘传承’的意义。如今,看到学生成为同行、甚至国际合作中的伙伴,这种延续感让我无比欣慰。”

结语

从被动选择到主动探索,从理论深耕到实验突围,徐庆华教授的学术生涯,是一部中国物理学人接轨国际、自立自强的缩影。他常说:“科学的美,在于它永远在追问‘为什么’。”而这份追问,正由一代代师生接力,在粒子对撞的火花中,照亮人类认知的边界。